宮本 麻里奈(Miyamoto Marina)

制作部 / LX Designer

1993年生まれ。北海道札幌市出身。高校卒業後、武蔵野美術大学で視覚伝達デザイン学科を専攻。新卒でリンクアンドモチベーショングループ(東証一部上場)に就職。企業のコーポレートブランディングの支援を行い、紙ツール・Webのデザインを担当。2019年12月、FoundingBase入社。地域の魅力を発信するため、デザイナーとして活動中。

やんちゃな子供時代と八方美人

今、わたしはFoundingbaseで、デザイナー/アートディレクターの役目を担いながら地域のコミュニティづくりをしております。これまでどんな人生を歩んできて、地域に関わることになったのか、なぜデザイン×地域だったのか、子供の頃の話に遡ってお伝えできたらなと思います。

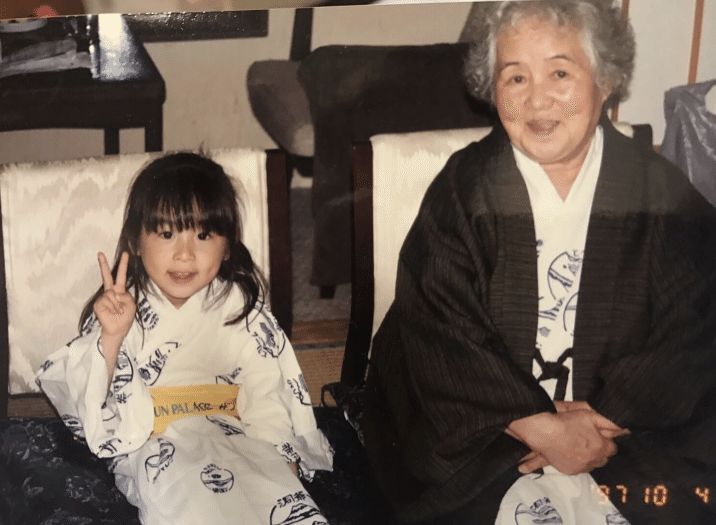

広大な北海道の大地で、伸び伸びと育った一人っ子。周囲からは過保護に育てられた「箱入り娘」とよく表現されておりましたが、マイペースで、好奇心やこだわりが強く、入った箱から飛び出していくような、そそっかしい子供でした。そんな私の自己表現の方法が絵やオブジェや工作の数々で、アイデアの生まれるままに、創り出すのが楽しくて仕方ないという幼少期だったと記憶しております。

転機となったのは、小学生時代の親の転勤に伴う地方への引っ越しでした。初めての田舎暮らし。都市部とのギャップは凄まじいものだったことを覚えています。自然の中を駆けまわる生活を楽しんでいた一方で、良い意味でも悪い意味でも「空気を読む」という行為が壊滅的に下手な子だったので、簡単に相手と衝突して傷つけてしまうことや、時に自分のこだわりの強さが周りを振り回してしまうことを実感する出来事がありました。もっと相手の想いを汲んであげなきゃならない、相手のことをもっと考えて生きなければならないのだ、と。

都会では感じなかった関係性の密接さによって、学んだことでした。

それから転勤時期が終わって再び札幌に戻り、中学生に上がるくらいのタイミングでは、相手のことばかり考え、表層で良い子を取り繕ってしまう、言わば八方美人な人格が徐々に形成されていきます。

周りのことを最優先し、優等生に徹するのが「正」だと思い込み、意思を最大限まで押しころして言いたいこともだんだんと引っ込めてしまうようになりました。

日々感じていたのは窮屈さと不自由さと重い責任感。

当時の私は、周囲にがっかりされないように、嫌われないように生きるのに精一杯だったと思います。

大きな挫折と、そこから見えた在りたい姿

表層的な自分から脱したい。自分らしくあれる自由さを渇望しながら選んだ進路は、自由な校風を大切しながらも、やるときはやる、勉学もスポーツも全力投球する、という高校でした。その環境下で、少しずつ楽に息ができるようになった私は、憧れを抱いていた弓道部に入部。昔から好きだった美術に関心がなかったわけではないのですが、当時はどこか自己表現することから逃げており、少し距離を置いていた、というのが本音です。

そんな順風満帆な生活の中で起きてしまったのが、弓道部での手首の靭帯損傷の怪我でした。お世辞にも上手な部類ではなかったのですが、一心に打ち込んでいただけに、その時のショックは非常に大きいものでした。弓道はできないが部のマネージャーとして残り続けるのか、きっぱりと部を去るのか。失意のどん底にいる中で、私が選んだのは後者でした。

今思うと、「チームを支える」という役目も気質には合っていたと思います。しかし、あくまで私自身がプレーヤーとして生きることを選択したかった…というのは建前で、仲間が弓道する姿をそれ以上見るのが耐えられなかっただけだと思います。

そんな、ポッカリ開いてしまった心を救ってくれたのが「美術」であり、「表現する」ということでした。退部後に学園祭の準備で行燈づくりに関わっていた私は、怪我が完治していないため片手ながらも一心不乱に目の前の制作に夢中になっていました。そんな、鬼気迫る様子に「麻里奈のイメージって、なんだか違うね。猫かぶっている時よりそっちの方がいいな。」と、今は良き親友の同級生にズバッと言われます。驚きましたが、妙に納得してしまいました。

泥臭く駆けずりまわり、ものづくりに熱中している自分。初めて、「あぁ、私はシンプルにこう在りたかったのだ」と気づきました。

表層的に着飾ってしまう己を、本質たらしめるのが、アートや表現だったのです。

そんな折に、作品を見てくださった美術の先生が、「美術大に興味はない?」と声を掛けてくださったこともあり、本格的に美術の道を志していこうと決意しました。

地域の中で感じた、誰のために創るのか?という問い。

大反対する親を必死に説得し、死に物狂いで絵を描いて、念願かなって武蔵野美術大に入学。初めて単身、北海道の地から離れて東京での生活が始まります。大学では主にヴィジュアルコミュニケーションデザインを学びながら、サークル活動では茨城にある廃校となった場所を舞台に、子供たちとアート合宿を行うサークルに参加しました。

※当時、子どもたちとつくった作品の展示

小学校の頃に移住した地よりももっと自然の豊かな土地で、竹を切って子供たちの作品を展示する美術館をつくったり、みんなで手作りテントを張ったり、五右衛門風呂にはいったり、、と。当時、地域の中で思う存分表現する機会は、いま現在私が地域の中で活動する原体験にもなっています。しかし、唯一心残りなのは、当時は新しい環境に慣れるのに一杯一杯で、あまりその活動に深くのめり込めなかったことです。表層の部分でしか、子供たちとの合宿に関われなかったことは大きな後悔でした。

この機会は、大学で最も自分が熱中すべき体験だったと感じています。自分たちの表現がダイレクトに相手(子供たち)に伝わり、大きな感動を生み出していける機会。時遅しですが、あの時もっと貪欲に活動すべきだったな、がむしゃらに向き合いたかったな、と悔しく思う瞬間が、今でも何度もあります。

なぜそう思ったのか?

美大生活は刺激的で、毎日素晴らしい学びがありましたが、ときどき「この作品は、誰のためにつくってるのだろう?」と疑問に思うことがあったからかもしれません。

高校時代の行燈づくりでは、学校の周りの地域の人たちに作品を披露して喜んだ顔を見られる。

大学時代のサークルでは、子どもたちと作品づくりのプロセスを共にして、子どもたちの成長や笑顔が見られる。

相手あっての表現が、私にとってはとても大切な観点だったと感じます。

相手の顔が見える、本質のクリエイティブを目指して

大学卒業後に出会ったのは、組織人事コンサルティングを行うリンクアンドモチベーショングループです。印象的だったのは、そこで窓口となってくださったリクルーターの方から

「貴方はまるで自分自身に厚くコーティングしてしまってるみたいだよね。きっとクリエイティブは貴方を表層から本質的にさせてくれるものだったんだね。」と言われたこと。

この言葉には、本当にはっとさせられました。

表層を取り繕ってしまう自分を一瞬で見抜き、その本質を言語化して一番伝わる方法を寄り添いながら考えてくださいました。

「私たちが行っている企業支援も同じ。その企業の本当のらしさや魅力を引き出して、最適解となるクリエイティブを提供すること。」

私はそこで出会った大人たちに魅せられ、その企業らしさを最適な表現で伝えて課題解決に向き合い、顧客の態度変容を促せるようなクリエイティブを本気で目指していきたいと思いました。

ビジネスマンとしての土台をつくる働き方

新卒で入社してからは営業研修で社長の元に飛び込んでいったり、企画のイロハや組織づくりについて学んだりと、デザインスキル以外の業務にもたくさん従事しました。

当時師事していたアートディレクターの方には、デザインスキルだけでなくどんな環境下でも活用できるポータブルなスキルを身に付けていくことの大切さを教わりました。

しかしデザイナーでありながら大前提「ビジネスパーソン」としての成長を目指す道のりは、思った以上に険しいものでした。

周囲のメンバーが話していることが難し過ぎて頭を抱える、気を遣いすぎてプロジェクト関係者に相談できない、結果的にクオリティの高いアウトプットを提供できなかったりと、苦悩する日々が続きます。

それでも、少しずつできることが広がっていき、お客様から直接感謝のお言葉をいただいたり、クリエイティブによって組織の変化や成果が生まれていくことを目の当たりにする経験は本当にかけがえのないものでしたし、クリエイティブの力を再認識させられました。

デザイナーという役割だけ考えると本来携わることができなかったはずの領域(組織づくり・新人育成・採用活動)に挑戦させてもらった前職での時間は、視界を広げ、未知なる景色を見せてくれる本当に貴重な機会でした。

しかし元からの八方美人さや、相手最優先な気質も相まって、だんだん自分の声に耳を傾けることが少なくなっていきます。

本質のまちづくりを体現するFoundingBaseとの出会い

そんな中、頭から離れなかったのは、人生で二度関わった地域での学びでした。一度目は幼少期に地域ならではの密接な関係性から衝突し、相手を思いやるということを身を以て学んだ経験。(行き過ぎて自分を疎かにしてしまうようになりましたが...)

そして二度目は、地域の中でアイデアを駆使して伸び伸びと自由に表現することの豊かさと、何事にも全力で向き合ってやりきらないと一生の後悔をしてしまうという経験。

より定性的な側面が大切となる地域でこそ、思い切り人を成長させ豊かにしてくれるのではないか、だがその魅力って実はあまり伝わっていない。これまで大切な学びをくれた地域へ何か恩返しができたら良いのに、という思いが強くなります。

迷いを抱いていた時に、ご縁があって、FoundingBase代表の佐々木とお話しする機会がありました。

FoundingBaseが地域に対して、表層部分だけで関わるのではなく、本質的にまちが自走する仕組みを作り出すことに本気で向き合っているということ。

メンバーたちが地域に飛び込み、そこで少しずつ信頼を築きながら、地域発展の足掛かりとなる事業を泥臭く愚直に創り出しているということに、私は強く惹かれました。

そして、地域こそ対外的な自分たちらしさの表現を上手くできなくて、本当に困っているという実情に、クリエイターとして真正面から向き合いたいと思いました。

FoundingBaseでの第一歩目

現在、FoundingBaseでミッションとしているのは2つです。

1つ目は、新潟の三条という地域に根付き、対外的な広報活動や、地域の人たちと地域外の人たちを繋ぐことができるようなコミュニティスペースづくり。地域内でのライフスタイルのUpdateを目指しています。地域の人々の日常が変われば、地域の日常が変わる。地域の日常が変われば、日本の日常が変わる。そんな大きな流れを三条という場所からつくっていきたいと思っています。

2つ目が、FoundingBase全体におけるクリエイティブ面の底上げ。

組織内で横断的に「伝わる」のUpdateを目指しています。経営とデザインの架け橋になっていくような役目を、クリエイティブチームで担っております。

地域の中で自分自身が何者でありたいのか。常に模索しつづけるような余白のある生き方をしていることは、まさに「自由」をUpdateをしていく素晴らしい機会だなと実感しております。

多義的で在れるこの場所で、本質を追求していきたい。そんな想いに共感してくれる仲間に出会えることを心待ちにしています。